Nicole Savy : Victor Hugo scénariste : une version de Pécopin pour la scène

Communication au Groupe Hugo du 24 mars 2018

Ce texte peut être téléchargé, dans la mise en page de son auteur, au format pdf.

L'histoire relèverait de la génétique littéraire, si elle ne se terminait pas par une adoption plutôt qu'une naissance. On commencera par la fin, qui est connue depuis un article de Jules Claretie dans Le Temps, le 17 mars 1898. Le 23 mai 1853 a lieu à Paris, au théâtre de l'Ambigu-Comique, la première d'une féérie intitulée Le Ciel et l'Enfer, par Hippolyte Lucas et Eugène Barré, avec chants, musique d'Amédée Artus et danses, le tout en cinq actes et vingt tableaux. Elle se donne jusqu'au 8 septembre avec un très vif succès. On laisse à Théophile Gautier, qui est enthousiaste, le soin de la présenter : « La lutte du bien et du mal, d'Oromase et d'Arimane, des Amschapends et des Dervends, de Dieu et du Diable, du Ciel et de l'Enfer forme la dualité nécessaire des fééries ; et c'est sur ce thème connu que MM. Hippolyte Lucas et Barré ont brodé les variations de leur drame fantastique.

« Un chevalier Gérard doit épouser Bertha après avoir obtenu par ses prouesses le grade de chevalier du Saint-Empire, et gardé à son amante une inviolable fidélité ; il part au pourchas des aventures en compagnie de Canari son écuyer. Protégé par l'amour et tenté par le diable, il traverse triomphalement toutes sortes d'épreuves, et finit par épouser celle qu'il aime dans le flamboiement bien mérité d'une apothéose de Bengale.

« Voilà le squelette, le corps, l'armature de la statue, la donnée de la féérie à sa plus simple expression. Ce que nous ne pouvons faire voir ici, c'est le changement perpétuel de décorations superbes, le lac de feu et le lac d'azur, les femmes volantes, le palais de la Fortune, la bataille des cartes animées, et mille autres merveilles, sans compter de charmants vers déclamés ou chantés, et qui seraient à leur place au Théâtre-Français comme à l'Opéra.

« Les costumes sont très beaux et très riches. M. Charles Lemaître, le fils de Frédérick, représente Gérard en acteur qui joue de race ; Laurent est fort serin dans le rôle de Canari ; Mme Sandré est un charmant Amour, et Mlle Hortense Jouve une très vive dragonne. On ne porte pas plus superbement la robe que Mlle Périgat.[1] »

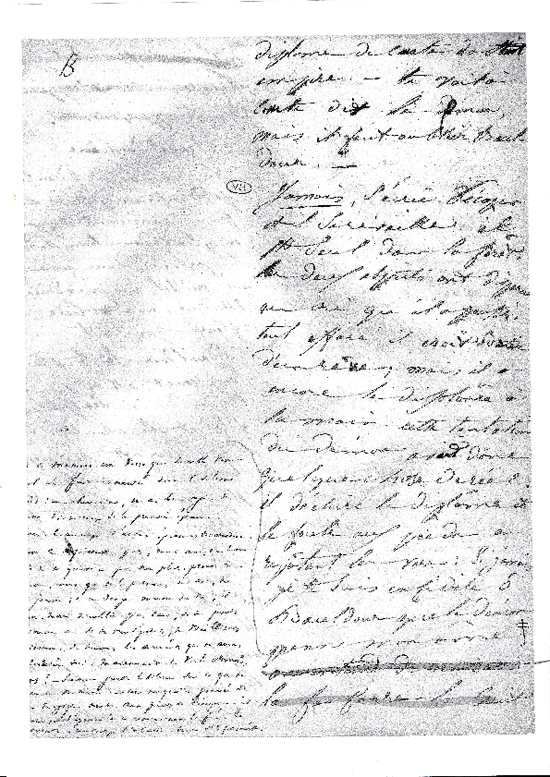

![:Théâtre_de_l'Ambigu_Le_ciel_[...]Val_A_btv1b8437001g.jpeg](images/Communication_Savy_18-03-24/image001.jpg)

![:M_elle_Périgat_rôle_de_[...]Lacauchie_Alexandre_btv1b10541650z.jpeg](images/Communication_Savy_18-03-24/image002.jpg)

Le rythme est effréné, l'intrigue très compliquée, la succession ou la juxtaposition des tableaux spectaculaire, comme un ballet de cartes à jouer qu'on retrouvera dans Alice au pays des merveilles. Le public se pâme devant les femmes volantes, aimables tentatrices que l'Amour vaporise dans les airs. Gautier, qui apprécie visiblement la mise en scène plus que l'argument, ne semble pas penser à Hugo le moins du monde. Or sur les 109 représentations – moins deux ou trois soirs de relâche ou de représentation gratuite – le registre du théâtre, que j'ai pu consulter[2], indique qu'un tiers des droits d'auteur, mois par mois, va à M. Victor Hugo. Soit la somme non négligeable de 2524,73 fr.[3] Cet été-là, on sait que Victor Hugo est à Jersey, entre la publication de Châtiments et les soirées des tables tournantes : l'humeur est sérieuse. Il écrit pourtant, par l'intermédiaire de Paul Meurice, à son vieil ami Hippolyte Lucas :

« Marine-Terrace, 26 juin 1853.

« D'abord, mon cher poëte, un serrement de main pour votre succès, puis un autre, puis dix autres pour votre bonne pensée de passer par Jersey, cette année, en allant en Bretagne. Votre succès charme ma bourse un peu plus aplatie, hélas ! en ce moment. Votre venue et celle de votre famille nous vont au cœur, et, comme disait Rabelais : melius est cor quam gula. Arrivez-nous donc et nous ne serons plus des exilés et des proscrits. [4] » Tandis qu'il pleut à Jersey, il poursuit en rendant hommage au bon saint Médard, « qui pleure des larmes d'or dans les caisses des spectacles. »

Or il suffit de lire la pièce pour s'assurer que Hugo n'est pas l'auteur de ce texte, ni prose ni vers. Jules Claretie, qui avait découvert sa présence clandestine, s'interroge dans l'article cité sur ce mystère : « Mais enfin, pour toucher un tiers des droits, il faut bien, je le répète, que Victor Hugo ait travaillé à cette féérie, et ce n'est pas lui qui a pu écrire dans Le Ciel et l'Enfer, sur un air de polka, des ensembles de cette façon :

« Zon, zon, vive la danse,

Zon, zon, vite en cadence,

Rions, sautons,

Aimons, chantons ! »

À y voir de plus près, c'est bien de la Légende du beau Pécopin que s'inspire, très lointainement, Le Ciel et l'Enfer. On retrouve le schéma initial, le diable entreprenant de rendre le héros infidèle à celle qu'il aime en l'entraînant sur une route semée de tentations, loin du château de Falkenburg, rebaptisé Falkenstein, jusqu'en Orient ; et des scènes analogues, comme Belphégor chargé d'un sac d'âmes trop lourd pour lui, ou Pécopin rêvant, couché dans l'herbe.

Mais le ressort principal de l'action est la malignité du diable qui veut s'emparer de l'âme de Pécopin ; ce n'est plus l'amour excessif de la chasse. Les noms des personnages ont été changés ; l'intrigue a été affreusement compliquée. Le couple des héros, Gérard et Bertha, nouveaux noms de Pécopin et Bauldour, est doublé par le couple comique de leurs domestiques, Canari et Guillerette ; le diable dispose de sous-traitants, Belphégor, Mélusine, Dragonne. On est dans le registre du théâtre de boulevard, où règne l'adultère, où les maris battent leurs femmes, où même le Diable est cocufié, ce qui permet de le confondre, moyennant chantage ; on rencontre des calembours (« J'ai entendu un coq qui m'a donné la chair de poule », déclare celui qui s'appelle Canari …) Il y a là pourtant toute une culture théâtrale et opératique. On pense à Molière et à Beaumarchais, au Mozart des Noces de Figaro et de Cosi fan tutte, à Vivant-Denon (Point de lendemain) mais le tout en mode dégradé, mêlant le grotesque au vaudeville, évitant la vulgarité par les charmes de la féérie, des chansons et de la danse. Et bien entendu le dénouement est heureux, une fois le Diable renvoyé à son infernale épouse Proserpine : l'Amour rajeunit Bertha et promet aux amants une félicité éternelle.

Sinon l'auteur, Victor Hugo n'est donc que l'inspirateur lointain de la pièce. On peut alors s'interroger sur sa rémunération de co-auteur : est-elle une bonne manière faite à l'ami exilé, le respect d'un accord antérieur, ou les deux ? En tout cas il était indispensable de le rendre invisible, sous peine d'encourir les foudres de la censure de Napoléon III. D'autre part le désir, pour Lucas, qui était un fin lettré, de séduire le plus grand public impliquait le choix d'un registre très différent de celui du poète, et même du sien, dramaturge qui écrivait ordinairement pour des scènes plus relevées. Lucas s'en excuse par avance dans une lettre : « Je ne dois pas vous cacher que nous avons mêlé beaucoup de niaiseries à votre propos merveilleux ; il a fallu se mettre au niveau du public des boulevards.[5] » Le poète ne s'en est pas autrement formalisé : il avait grand besoin d'argent, et Le Ciel et l'Enfer, même méconnaissable, était bien l'aboutissement d'un projet ancien et commun aux deux hommes. La correspondance entre Victor Hugo et Paul Meurice, pendant l'été 1853, nous renseigne sur le succès de la pièce et sur les recettes qu'elle induit, sachant qu'à la représentation elle est accompagnée d'un ou deux petits vaudevilles. On y apprend aussi que Pécopin, devenu Gérard, devait s'appeler Arthur[6].

C'est Léo Lucas, le fils d'Hippolyte, qui nous a livré le récit de la naissance, beaucoup plus ancienne, de ce projet. Si l'on se fie à sa mémoire et à ses sentiments filiaux, destinés à faire de son père le collaborateur privilégié du grand poète, le tout plus ou moins fiable, on apprend que c'est en juin 1842 que Hugo et Lucas père auraient imaginé de tirer un ballet ou une œuvre lyrique de la Légende ; ils auraient même envisagé de s'adjoindre Théophile Gautier. Victor Hugo écrit à Lucas : « Je me suis occupé de Pécopin. L'arrangement est plus laborieux que je ne croyais au premier abord. Cependant la chose est à peu près faite, quoique non écrite, et si vous voulez me prêter votre main, je vous dicterai le scénario des deux premiers actes.[7]»

Le scénario existe bien, Paul Meurice le savait, et c'est la pièce manquante entre la Légende et la féérie jouée onze ans plus tard. Sauf que ce n'est pas à Lucas que Victor Hugo, qui souffrait alors des yeux, dicta le scénario, mais à Juliette Drouet. Dans la première quinzaine d'août 1841, Juliette avait copié la Légende, en réclamant la suite avec impatience ; elle reproche à Victor, dans une lettre du 15 août, un dénouement bâclé. Pendant plusieurs mois, la Légende lui fournit un leit-motiv : elle appelle son poète « mon beau Pécopin », envie sa jeunesse et sa beauté et par comparaison se plaint de ressembler à la vieille Bauldour. Par ailleurs il lui offre un talisman orné de turquoise, comme celui que la sultane offre à Pécopin ; curieusement, elle le donne à son amie Mme Luthereau ; puis, prise de regret, le récupère (29 août 1844[8]).

Bref, une transformation théâtrale et plus heureuse du conte ne pouvait que la réjouir.

On peut s'étonner que Victor Hugo, pour qui l'expérience de La Esmeralda, en collaboration avec une musicienne, Louise Bertin, avait été pénible, se lance dans un nouveau projet d'opéra. Mais d'une part la forme n'est pas encore définie : opéra, opérette comme on dira plus tard, ou féérie, ce qui sera le choix final ? D'autre part il écrit un texte ; la musique viendra plus tard et il la traite comme un intermède qui ne le concerne pas.

C'est donc pendant l'automne ou l'hiver 1842 qu'il s'y serait mis. Dans les papiers de Juliette Drouet conservés par la maison de Victor Hugo se trouve un dossier non daté, rangé dans une chemise qui porte, de l'écriture du poète, « Dicté par moi. Libretto » et, de l'écriture de Juliette, six feuilles doubles pliées et numérotées par des lettres, soit vingt-quatre pages. Victor Hugo a relu après sa dictée et opéré une correction importante dans la grande marge laissée à gauche par Juliette Drouet, plus quelques ajouts entre les lignes. Ils figurent en rouge dans la transcription que j'ai pu en faire (voir ici), à commencer par les indications initiales qui sont de sa main. Les rares fautes d'orthographe et la ponctuation sont corrigées.

Si ce texte est resté inédit, à notre connaissance, c'est du fait de son classement dans les papiers de Juliette Drouet. J'ai été alertée sur son existence par une note de Danièle Gasiglia-Laster[9], qui n'en dit rien d'autre ; Françoise Chenet-Faugeras semble l'avoir lu mais sans en publier la transcription. Martine Contensou a pu retrouver le dossier à la maison de Victor Hugo et me le communiquer.

De quoi s'agit-il exactement ? Ce que Hugo nomme « libretto », et que nous pourrions nommer un scénario, est un déshabillage énergique et relativement sec du conte qui occupe la lettre XXI du Rhin : non seulement simplifié et raccourci, avec un dénouement modifié comme l'impose le changement de genre ; mais d'une écriture qui relève d'une toute autre économie que la prose fraiche et merveilleuse de la Légende initiale, ou que l'écriture d'une pièce de théâtre. Il s'agit de mettre en place une intrigue, avec un minimum de dialogues et l'emplacement des intermèdes musicaux, chœurs et finals. Le scénario comporte cinq actes, mais le travail n'est pas terminé : l'acte IV se résume à trois lignes annonçant qu'il reprendra les chapitres 9 à 14 du conte. Ce qui vérifie les difficultés mentionnées dans la lettre à Lucas.

Pour résumer rapidement ce concentré de Pécopin, on entre immédiatement dans le vif de l'action, Pécopin rêvant dans la forêt à une joute entre Erilangus, le valet du diable, qui veut lui faire trahir Bertha pour prendre son âme, et la bonne fée Ave qui remet un talisman à Pécopin[10]. Suit la scène d'amour dans la chambre de Bauldour, gâchée par son père qui exige que son futur gendre soit comte comme lui-même. À l'acte II se succèdent une scène de chasse, où Pécopin défié par Erilangus abat le milan, le vautour et l'aigle contre la promesse d'être fait comte ; puis une fête chez le comte palatin et le départ pour la guerre de Bourgogne, parce que désormais c'est duc qu'il doit devenir pour épouser sa belle. L'acte III nous emmène à Bagdad où malgré sa résistance à la sultane amoureuse le calife jaloux tente de l'assassiner. On apprend à l'acte IV qu'il est sauvé par le talisman, et qu'il se retrouve dans le Bois des pas perdus. Enfin l'acte V le ramène au château où il retrouve une Bauldour toute décrépite. Mais la fée Ave, pour récompenser leur amour et leur fidélité, rajeunit Bauldour.

On retrouve des éléments identiques à ceux du texte original, comme Pécopin rêvant, endormi dans l'herbe ; le talisman orné de turquoises ; la chasse à l'aigle, au milan, au vautour ; ou la tentative d'assassinat du calife précipitant Pécopin du haut d'une tour. En revanche on observe trois changements majeurs dans l'intrigue (qui ont d'ailleurs été repris dans la féérie de Lucas). D'abord l'échelle ascendante des exigences nobiliaires du père de Bauldour, qui rend Pécopin vulnérable aux tentations d'Erilangus et qui devient le moteur de l'action ; ensuite l'apparition d'un personnage nouveau, Ave, la bonne fée de Pécopin, ennemie du diable ; enfin le dénouement heureux, le rajeunissement de Bauldour. Bien sûr de nombreux épisodes intermédiaires sont sacrifiés, comme le vieillard sur le rivage ou le château de Nemrod, au profit de l'extension du thème oriental, plus théâtral et pittoresque, très bref dans le texte initial. Ces aménagements ne semblent pas problématiques.

En revanche, outre la suppression indispensable du descriptif et du pensif, disparaît le grand souffle épique de la chasse, les forêts, les chevaux et les meutes qui font le décor splendide de Pécopin, avec les étriers vivants fantastiques ; disparaît l'extraordinaire odyssée autour du monde et le rythme fou du récit. Disparaissent la poésie, les symboles, les symétries, les quatre oiseaux qui chantent en répons sur leurs quatre arbres, les quatre saints de la grève. Disparaît aussi le comique, celui de l'ange, « céleste volaille », ou du proverbe du diable, « telle viande, telle soupe ».

Enfin le sens même du conte est entièrement transformé : le héros n'est plus la proie de ses deux passions contradictoires, l'amour et la chasse, mais la proie du combat entre les forces du mal et les forces du bien. Le Pécopin imparfait, attendrissant de la Légende, allégorie de la jeunesse, puni pour son inconscience, n'est plus guère qu'une marionnette de conte de fées.

On se rappelle le malaise de Hugo, obligé de remanier lourdement son roman Notre-Dame de Paris pour en faire un livret d'opéra : il était soumis aux contraintes impérieuses du chant sur la parole. Là ce n'est plus le cas, mais il faut passer d'une langue écrite à une langue vive, d'une action « romanesque » à une action théâtrale, d'un conte poétique à une incarnation dépouillée. On peut penser qu'il n'aime décidément pas être son propre adaptateur.[11]

Est-ce à cause de ces difficultés, de cet appauvrissement, que Victor Hugo s'en est tenu là ? Les réponses sont incertaines et probablement multiples. L'épisode des Burgraves n'a pas été facile pour lui ; après les Burgraves « il avait, d'ailleurs, moins besoin de théâtre : il allait avoir la tribune », explique Adèle Hugo[12] ; il n'était pas évident de trouver rapidement un théâtre disponible ; enfin en septembre suivant mourait Léopoldine, drame qui excluait un projet aussi frivole.

Ajoutons en hypothèse des raisons littéraires, internes au texte : si la Légende était déjà une réécriture de Faust, en version non théâtrale et autrement juvénile, revenir au théâtre, c'était boucler une boucle, se retrouver face à la pièce de Goethe qui était en France, traduite par Nerval, la version la plus connue du mythe ; or Victor Hugo tenait Goethe pour un écrivain de second rang, loin derrière Schiller[13], et n'avait probablement aucun désir d'y revenir.

Il fallut donc attendre onze ans pour que Lucas reprenne le projet sur de nouveaux frais et en fasse un véritable succès. Sans la plume du poète, mais avec sa bénédiction. On ne s'en étonnera pas, si l'on suit Roxane Martin qui écrit que « la féérie a souvent établi le lien entre littérature romantique et théâtre de boulevard.[14] »

Bibliographie

Anger Violaine, La Voix d'un livre de pierre: Victor Hugo et le livret d'opéra , communication au groupe Hugo, 15 juin 2009.

Barré Eugène, Lucas Hippolyte, Le Ciel et l'Enfer, féérie en 5 actes et 20 tableaux, Théâtre de l'Ambigu Comique, Lévy frères, 1853, suivi de deux rééditions (Gallica).

Chenet-Faugeras Françoise, Genèse et filiation de Pécopin, communication au groupe Hugo, 25 mars 2006.

Chenet-Faugeras Françoise, "La Légende du beau Pécopin revisitée, in Victor Hugo ou les frontières effacées » ; textes réunis par Dominique Peyrache-Leborgne et Yann Jumelais, Nantes, éditions Pleins Feux, 2002, pp. 123-136.

Claretie Jules, « La vie à Paris », Le Temps, 17 mars 1898 (Gallica).

Gasiglia-Laster Danièle, « Une lectrice attentive et passionnée de Victor Hugo », in Juliette Drouet, « Mon âme à ton cœur s'est donnée », (1806-2006), catalogue d'exposition, direction Gérard Pouchain et Danièle Molinari, éditions Paris-Musées, 2006, p. 132.

Gautier Théophile, « Le Ciel et l'Enfer », La Presse, 30 mai 1853 (Gallica).

Guyot Amédée, Peragallo Léonce, Catalogue général des œuvres dramatiques et lyriques, 1863, p. 68 (Gallica).

Hovasse Jean-Marc, Victor Hugo, t. II, Pendant l'exil (1851-1864), Fayard, 2008.

Hugo Adèle, Victor Hugo raconté par Adèle Hugo, A. Ubersfeld et G. Rosa dir., Plon, « Les Mémorables », 1985.

Hugo Victor, Le Rhin. Lettres à un ami, Delloye, 1842, 2 vol.

Hugo Victor, Œuvres complètes, édition chronologique, direction Jean Massin, CFL, t. VIII, p. 596.

Hugo Victor, Meurice Paul, Correspondance, préface de Jules Claretie, Bibliothèque Charpentier, 1909.

Leclère Danièle, « Le Ciel et l'Enfer, adaptation d'un conte tiré du Rhin », in La Gloire de Victor Hugo, catalogue d'exposition, direction Pierre Georgel, Réunion des musées nationaux, 1985, pp. 759-760.

Lesclide Richard, Victor Hugo chez lui. Souvenirs intimes de Victor Hugo recueillis par son secrétaire particulier, Dentu, 1885.

Lucas Hippolyte, Portraits et Souvenirs littéraires, E. Plon, Nourrit, 1890.

Lucas Léo, « À propos d'un féérie », Les Annales romantiques, revue d'histoire du Romantisme, Léon Séché éditeur, 1909, pp. 194-197.

Malécot Claude, « Hippolyte Lucas », in Le Monde de Victor Hugo vu par les Nadar, préface Jacques Seebacher, éditions du Ptrimoine, 2003. page

Martin Roxane, La Féerie romantique sur les scènes parisiennes (1791-1864), Champion, 2007, pp. 356-372.

Site internet : Édition des lettres de Juliette Drouet à Victor Hugo, direction Florence Naugrette, CEREDI/CELLF, http://www.juliettedrouet.org/lettres

Remerciements

Michèle Bertaux, Martine Contensou, Corinne Lebel (SACD), Marie-Laurence Marco, Roxane Martin, Florence Naugrette, Pierre Savy, Jean-Claude Yon.

[1] La Presse, 30 mai 1853 (Gallica). Les références complètes sont reportées dans la bibliographie.

[2] Bibliothèque de la SACD.

[3] Très approximativement 6000 € actuels.

[4] Victor Hugo, O.C., Massin, CFL.

[5] Lettre de fin 1852 ou début 1853, citée par Jean-Marc Hovasse.

[6] Correspondance, 1909.

[7] Lettre manuscrite n° 2266, Maison de Victor Hugo, s.d . Voir Léo Lucas fils, 1909. Il date cette lettre du 16 novembre 1842, à une période où l’on sait que Victor Hugo, qui a terminé les Burgraves, est occupé à présenter la pièce aux théâtres. Les affirmations de Léo Lucas demanderaient à être vérifiées par la consultation de la correspondance d’Hippolyte, conservée à la Bibliothèque municipale de Rennes (renseignement fourni par Roxane Martin).

[8] Les lettres de Juliette Drouet sont consultables sur le site http://www.juliettedrouet.org/lettres/

[9] Dans le catalogue Juliette Drouet, 2006.

[10] Avant correction de la main de Hugo, c’est la sultane qui donnait plus tard le talisman, comme dans la Légende.

[11] Violaine Anger, communication au groupe Hugo, 15 mai 2009.

[12] Victor Hugo raconté par Adèle Hugo, 1985.

[13] Dès la Préface de Cromwell, Goethe est exclu de la liste des génies ; dans William Shakespeare, il symbolise l’indifférence au bien et au mal (I, II, 4 et II, VI, 5).

[14] Roxane Martin, 2007, p. 372.